2025年04月18日

着物の種類と格の違い|初心者でもわかるフォーマル度ガイド

「着物を着てみたいけれど、種類が多すぎてどれを選べばいいかわからない…」そんな悩みを持つ方は多いのではないでしょうか? 初めて着物を選ぶとき、たくさんの種類や柄、色に圧倒されてしまいますよね。

実は、着物選びで最も大切なのは「TPO」に合わせた「格(フォーマル度)」を知ることなんです。難しく考えなくて大丈夫!これは洋服でいうドレスコードのようなものです。

着物にはフォーマルからカジュアルまでさまざまな種類があり、場面に応じた「格」が決まっています。結婚式やお茶会にはどんな着物が適しているのか、普段のお出かけには何を選べばよいのか。

この記事では、初心者の方にもわかりやすく着物の種類と格について解説します。自分にぴったりの一着を見つけて、着物をもっと楽しみましょう!

たんす屋恒例2025年FINAL SALE

たんす屋の展示即売会「2025ファイナルセール」を浅草で開催しました!

リユース着物・帯が最大70%OFF。 12/11(木)〜14(日) 東京都立産業貿易センター台東館7階。

盛況の中終了いたしました。ご来場ありがとうございました。

目次

1. はじめに

2. 着物の格とは?フォーマルとカジュアルの違い

2-1. 着物の格を決める要素

2-2. フォーマル着物の例と着用シーン

2-3. カジュアル着物の例と着用シーン

3. 着物の基本的な種類

3-1. 第一礼装

3-2.準礼装

3-3. 略礼装

3-4. 普段着・おしゃれ着(カジュアル)

4. TPOに合わせた着物選び

4-1. フォーマルな場での選び方

4-2. ちょっとしたお出かけや観劇でのコーディネート

4-3. 着物初心者がまず揃えるべき一着とは?

5. まとめ

5-1. 自分に合った着物を選ぶポイント

5-2. 着物を楽しむための心構え

5-3. まずは気軽に着てみることが大切

1. はじめに

着物は日本の伝統的な衣服であり、成人式や結婚式などの特別な場面で着る機会がある方も多いでしょう。しかし、着物にはさまざまな種類があり、それぞれ「格」と呼ばれるフォーマル度が決まっています。

初心者の方にとっては、「どんな場面でどの着物を着るべきかわからない」と感じることもあるかもしれません。

このブログでは、着物の種類と格についてわかりやすく解説し、TPO(時・場所・場合)に合わせた着こなしのポイントを紹介します。格を知ることで、場にふさわしい着物選びができるようになり、着物をより楽しめるようになります。

着物に興味を持ち始めた方や、「まずは基礎知識を知りたい!」という初心者の方に向けて、わかりやすく解説していきますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

2. 着物の格とは?フォーマルとカジュアルの違い

着物には「格(かく)」と呼ばれるフォーマル度があり、場面に応じた着物を選ぶことが大切です。ちょうど洋服で言えば、ウェディングドレス、パーティードレス、カジュアルな普段着などの区別があるように、着物にも場面にふさわしい格が存在します。

着物の格は大きく分けると、第一礼装(最も格式高い正装)、準礼装、略礼装、普段着・おしゃれ着などに分類されます。例えば、友人の結婚式には準礼装の色留袖や訪問着、お茶会には略礼装の付け下げ、観劇やレストランでのお食事には小紋、そして気軽な街歩きには紬などがそれぞれの場面に適しています。

ここでは、着物の格を決める要素やフォーマル・カジュアルの違いについて詳しく解説します。適切な格の着物選びで、どんな場面でも自信を持って着物を楽しめるようになりましょう。

2-1. 着物の格を決める要素(柄・色・素材・紋・仕立て方)

着物の格は、主に以下の要素によって決まります。

① 柄の種類と配置

- 格の高い着物 → 裾にのみ柄がある(例:留袖)、柄が絵画のようにつながっている(例:訪問着)

- 格が下がる着物 → 全体に細かい柄が入っている(例:小紋)

② 色の選び方

- 格の高い着物 → 黒や落ち着いた色(黒留袖、色無地など)

- 格が下がる着物 → 明るい色やカジュアルなデザイン(紬や小紋など)

③ 素材の違い

- 格の高い着物 → 正絹(しょうけん・シルク)を使用したもの

- 格が下がる着物 → 木綿やウールなどの普段着向けの素材

④ 紋(もん)の数と種類

- 五つ紋 … もっとも格が高く、正式な礼装に使用

- 三つ紋 … 略礼装に適した格式

- 一つ紋 … フォーマル寄りの着物として使用可能

- 無紋(紋なし) … カジュアル着

⑤ 仕立て

- 訪問着は絵羽仕立て(えばじたて)であることが格の高さを示します

例えば、同じ「色無地」でも紋が入ると格が上がるため、お茶会やフォーマルな場面で着用できるようになります。

2-2. フォーマル着物の例と着用シーン(結婚式・式典など)

フォーマルな場面では、格式の高い着物を選ぶ必要があります。代表的なフォーマル着物と、その着用シーンを紹介します。

| 着物の種類 | 格 | 主な着用シーン |

| 黒留袖 | 第一礼装(れいそう) | 結婚式(親族)・格式高い式典 |

| 色留袖 | 第一礼装(紋の数による) | 結婚式・パーティー・式典 |

| 振袖 | 第一礼装(未婚女性) | 成人式・結婚式(ゲスト) |

| 訪問着 | 準礼装 | 結婚式・パーティー・お茶会 |

| 付け下げ | 略礼装 | ちょっとしたパーティー・観劇 |

| 色無地(紋付き) | 略礼装 | お茶会・卒業式・略式の式典 |

| 江戸小紋(紋付き) | 略礼装 | お茶会・卒業式・略式の式典 |

例えば、結婚式の新郎新婦の母親は「黒留袖」を着るのが一般的ですが、親族以外のゲストは「訪問着」や「色留袖」が適しています。フォーマルな場では、格の高い着物を正しく選ぶことが大切です。

2-3. カジュアル着物の例と着用シーン(街歩き・観劇など)

一方で、カジュアルな着物は日常的なお出かけや観劇など、気軽に楽しめるのが魅力です。

| 着物の種類 | 格 | 主な着用シーン |

| 小紋 | おしゃれ着 | 街歩き・食事・観劇 |

| 紬 | 普段着 | 旅行・散策・カジュアルなイベント |

| 木綿着物・ポリエステル・ウール | 普段着 | 日常のおしゃれ |

| 浴衣 | 普段着 | 夏祭り・カジュアルなイベント |

例えば、気軽に着物を楽しみたいなら「小紋」や「紬」がおすすめです。帯を工夫することで、おしゃれ度をアップさせることもできます。

着物の格を理解することで、TPOに合った着こなしができるようになります。フォーマルな場では格式の高い着物を、カジュアルな場では気軽に着られる着物を選び、場にふさわしい装いを楽しみましょう。

3. 着物の基本的な種類

着物にはさまざまな種類があり、用途や格によって選び方が異なります。前章でご紹介した格の分類に沿って、それぞれの場面にふさわしい着物の種類を詳しく見ていきましょう。

3−1.第一礼装(最も格が高い)

最も格式高い場面で着用される着物です。黒留袖は既婚女性の第一礼装で、黒地に五つ紋があしらわれ、裾のみに華やかな模様が施されています。

結婚式の参列者(新郎新婦の母親や親族)など、最も格式の高い場面で着用されます。また、未婚女性の第一礼装である振袖(本振袖)は、袖丈が長く、豪華で色鮮やかな柄が全体に施され、成人式や結婚式など特別なセレモニーで着用されます。

3−1−1. 黒留袖(とめそで)

特徴

留袖は、結婚した女性が着る格式の高い着物で、特に黒留袖は既婚女性の第一礼装とされています。裾にのみ柄が入っているのが特徴です。

用途・着る場面

・結婚式(親族として参列する場合)

・公式な式典

ポイント

黒留袖には通常「五つ紋」が入り、格式が最も高い着物とされています。また、五つ紋の色留袖も存在します。 色留袖は紋の数で格が変わり、五つ紋の色留袖は黒留袖と同格です。

色留袖は未婚・既婚を問わず着ることができ、紋の数によってフォーマル度が変わります。

3−1−2. 振袖(ふりそで)

特徴

振袖は、袖が長く華やかなデザインが特徴の未婚女性の第一礼装です。特に成人式や結婚式で着られることが多く、格式の高い着物とされています。

用途・着る場面

・成人式

・結婚式(新婦の友人として参列する場合)

・パーティー

但し、最近は新婦の友人が振袖を着ることは少なくなっています。 親族の未婚女性が着る場合が多いので注意しましょう。とはいえ、これはあくまで近年の傾向であり、友人の振袖着用がマナー違反というわけではありません。

地域や会場の雰囲気、新郎新婦の意向によっては問題ない場合も多いので、心配な場合は事前に確認してみると安心です。

ポイント

振袖には「大振袖」「中振袖」「小振袖」の3種類があり、袖の長さによって格が異なります。一般的に、成人式では「中振袖」が多く着用されます。

3-2.準礼装

フォーマルな場面に適した着物です。色留袖は黒以外の色を基調とした留袖で、結婚式やパーティーなどの正式な場に。訪問着は全体に柄が入り、結婚式やパーティー、お茶会など幅広いフォーマルシーンで活躍します。色無地(紋付き)は一色で染められたシンプルな着物で、家紋があることでフォーマル度が上がり、式典やお茶会などで着用できます。

3−2−1. 訪問着(ほうもんぎ)

特徴

訪問着は、肩から袖、裾にかけて絵画のように柄がつながっている着物で、フォーマルな場面でも着ることができる準礼装の着物です。

用途・着る場面

・結婚式(友人・親族として参列する場合)

・お茶会

・パーティー

ポイント

訪問着は格式の高い着物ですが、帯や小物の組み合わせによってカジュアルダウンさせることも可能です。そのため、フォーマルから少しカジュアルな場面まで幅広く活用できます。

3−2−2.色無地(いろむじ)

特徴

一色で染められた無地の着物で、紋を入れることでフォーマル度を調整できるのが特徴です。

用途・着る場面

・お茶会

・慶事・弔事(紋の有無や色による)

・ちょっとしたフォーマルな場

ポイント

ポイント 「一つ紋」を入れると略礼装(りゃくれいそう)、「三つ紋」や「五つ紋」を入れると格式が上がります。また、落ち着いた色なら弔事用としても着ることができます。

ただし、黒の色無地は弔事には適しません。 濃いグレーや藍色など、黒以外の落ち着いた色(鈍色と呼ばれます)が弔事にふさわしいとされています。一般的には、これらの色無地に黒共帯(喪の帯)を合わせ、喪の装いとします。

また、弔事に関する慣習は地域や宗派によって異なる場合があるため、かってに判断しないようにして周囲の方や詳しい方によく確認をとるようにしましょう。

3−3.略礼装(セミフォーマル)

少しカジュアルダウンしたセミフォーマルな場面に適しています。付け下げは裾周りだけでなく全体に柄が散らされ、お茶会や観劇、食事会などに最適です。

色無地(紋なし)は紋がないことで略礼装となり、お茶会や美術館訪問などに。江戸小紋(格の高い柄)は小さな柄が均一に並び、その技術の高さから格が高く、上品な印象を与えるため、お茶会や会食などに向いています。

3−3−1. 付け下げ(つけさげ)

特徴

付け下げは、訪問着に似ていますが、柄の配置が異なり、控えめなデザインになっています。また、付け下げは反物に柄を付けしてから縫い上げるのに対し、訪問着は縫い上げてから柄を描く「絵羽仕立て」になっているという違いがあります。

訪問着ほど格式は高くないものの、フォーマルな場にも対応できる着物です。

用途・着る場面

・食事会

・観劇

・ちょっとしたパーティー

ポイント

訪問着と付け下げの違いは、柄の配置です。訪問着は柄が全体に流れるようにデザインされていますが、付け下げは1枚1枚の反物で作られるため、柄が控えめでシンプルな印象になります。

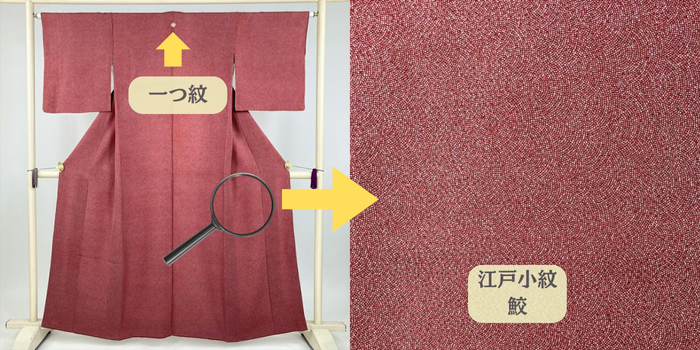

3−3−2. 江戸小紋(えどこもん)

特徴

小紋は、全体に細かい柄が入ったカジュアルな着物です。街歩きや普段のおしゃれ着として最適です。

用途・着る場面

・ちょっとしたお出かけ

・カフェやレストランでの食事

・観劇やショッピング

ポイント

小紋は基本的にカジュアル着ですが、江戸小紋の中でも特に格の高い柄(「江戸小紋三役」と呼ばれる鮫・行儀・角通しなど)で、さらに『一つ紋』を入れた場合は、色無地と同等の略礼装として扱われ、フォーマルな場面でも着られることがあります。

紋がない場合や、これら以外の柄の場合はカジュアルな扱いになることが一般的です。

3−4.普段着・おしゃれ着(カジュアル)

3−4−1. 紬(つむぎ)

特徴

紬は、織りの技法を使って作られた着物で、独特の風合いが魅力です。カジュアル向けの着物として人気があります。

用途・着る場面

・街歩き

・旅行

・カジュアルなお出かけ

ポイント

紬は格式のある場には向かないため、フォーマルな場面では避けましょう。カジュアルなシーンで楽しむ着物としておすすめです。

3−4−2. 木綿着物(もめんきもの)

特徴

木綿の着物は、綿素材を使った着物で、肌触りがよく、通気性や吸湿性に優れているのが特徴です。染めや織りのバリエーションも豊富で、家庭でも洗えるものが多く、普段着として親しまれています。

用途・着る場面

・普段のお出かけや買い物、散歩

・お稽古事

・日常生活でのおしゃれ着

ポイント

木綿の着物は、季節を問わずカジュアルに楽しめる着物です。フォーマルな場には向きませんが、気軽に和の装いを楽しみたいときには最適です。特に秋冬は暖かみのある厚手の木綿、春夏には通気性の良い薄手の木綿など、季節に合った素材を選ぶことで快適に過ごせます。

3−4−3. 浴衣(ゆかた)

特徴

浴衣は、木綿やポリエステルなどで作られる単衣(ひとえ)の着物で、裏地がなく軽やかに着られるのが特徴です。もともとは湯上りに着るものでしたが、近年では夏のイベントやカジュアルな外出着として定着しています。

用途・着る場面

・夏祭りや花火大会

・屋外イベント

・夏の街歩きや観光

ポイント

浴衣は夏の風物詩として、多くの人が楽しむ着物です。ただし、浴衣はあくまで「略装」として分類されるため、格式のある場所やレストラン、結婚式のようなフォーマルシーンには適しません。

また、襦袢(じゅばん)を着用しないことが多いため、よりラフな着こなしとなります。足元は下駄やサンダルが定番ですが、近年はスニーカーなどとのコーディネートも人気です。

4. TPOに合わせた着物選び

着物を着る際に重要なのは、「どの場面に、どの格の着物を選ぶべきか」という点です。ここでは、フォーマルな場面からカジュアルなお出かけまで、TPO(時・場所・場合)に応じた着物の選び方を解説します。

4-1. フォーマルな場(結婚式、入学式、パーティー)での選び方

結婚式や入学式などのフォーマルな場面では、格式の高い着物を選ぶことが重要です。

① 結婚式の着物選び

| 立場 | 着物の種類 | 注意点 |

| 新郎新婦の母親 | 黒留袖 | 既婚女性の第一礼装で、五つ紋を入れる |

| 親族(既婚女性) | 黒留袖または色留袖 | 色留袖は三つ紋以上を推奨 |

| 親族(未婚女性) | 振袖 | 第一礼装として格式が高い |

| 友人(既婚・未婚) | 訪問着または色留袖 | 白や黒は避け、華やかな色を選ぶ |

ポイント

- 黒留袖は親族の女性が着るため、ゲストは避ける。

- 新婦より目立つ色や派手すぎる柄は控える。

- 振袖は未婚女性のフォーマル着として最適。

② 入学式・卒業式の着物選び

子どもの入学式や卒業式では、フォーマルながら落ち着いた雰囲気の着物が適しています。

| 立場 | 着物の種類 | 色・柄のポイント |

| 母親(入学式) | 色無地・訪問着・付け下げ | 明るめの上品な色(淡いピンク・クリーム色など) |

| 母親(卒業式) | 色無地・訪問着・付け下げ | 落ち着いた色(グレー・紺・藤色など) |

ポイント

- 入学式は「未来への明るさ」を表す淡い色が好まれる傾向にあります。

卒業式は「お別れと感謝」の場なので落ち着いた色が選ばれることが多いようです。

ただし、これらは一般的な慣習であり、絶対的なルールではありません。お持ちの着物の中から、場の雰囲気にふさわしい品格のあるものを選べば問題ありません。最も大切なのは、主役である子どもを引き立てる、控えめで上品な装いを心がけることです。

③ 公式なパーティーの着物選び

結婚披露宴以外のパーティーでは、訪問着や付け下げなどがおすすめです。

| パーティーの種類 | 着物の種類 | ポイント |

| 企業の式典・祝賀会 | 訪問着・色留袖 | 格式が求められる場では色留袖も可 |

| ホテルのディナーパーティー | 訪問着・付け下げ | 上品な柄や色を選ぶ |

| 友人とのお祝いの会 | 付け下げ・色無地 | 帯や小物で華やかにアレンジ |

ポイント

- パーティーの格式によって、訪問着か付け下げを選ぶ。

- 華やかさを出すなら、金銀の帯や刺繍入りの帯を合わせると◎。

4-2. ちょっとしたお出かけや観劇でのコーディネート

フォーマルではないけれど、着物でおしゃれを楽しみたい場面では、小紋や紬などのカジュアル着物を選びます。

① 観劇・コンサートの着物選び

| 場所 | 着物の種類 | ポイント |

| 歌舞伎・伝統芸能鑑賞 | 小紋・紬・色無地 | 柄の派手すぎない上品なものを選ぶ |

| クラシックコンサート | 訪問着・付け下げ | 夜のコンサートなら少し華やかに |

ポイント

- 歌舞伎や伝統芸能鑑賞なら、和の雰囲気に合う小紋や紬がおすすめ。

- クラシック音楽のコンサートなら、エレガントな訪問着や付け下げも◎。

② 友人との食事・街歩きの着物選び

| 場面 | 着物の種類 | ポイント |

| カフェ・レストラン | 小紋・紬 | 洋風の柄もおしゃれ |

| 美術館巡り | 小紋・色無地 | 落ち着いたシンプルな柄が◎ |

| ショッピング・街歩き | 紬・木綿着物 | 動きやすくカジュアルな装い |

ポイント

- おしゃれなカフェでは、モダンな柄の小紋がぴったり。

- 街歩きには動きやすい紬や木綿の着物が最適。

4-3. 着物初心者がまず揃えるべき一着とは?

初心者が最初に買うべき着物は、「色無地」または「小紋」がおすすめです。

① 色無地(いろむじ)

- 特徴:シンプルな無地の着物で、紋をつければフォーマルな場にも対応可能。

- おすすめポイント:

- お茶会や入学式・卒業式に使える。

- 帯や小物の合わせ方でカジュアルにもできる。

② 小紋(こもん)

- 特徴:全体に柄が入っているカジュアル着物。

- おすすめポイント:

- 普段のお出かけや食事会に使える。

- 帯や羽織の組み合わせでおしゃれを楽しめる。

まずは「色無地」か「小紋」を揃え、シーンに合わせてコーディネートを工夫してみましょう!

5. まとめ

着物にはさまざまな種類があり、それぞれに「格(フォーマル度)」があることを解説しました。TPO(時・場所・場合)に応じた着物を選ぶことで、より美しく、品のある装いができます。

5-1. 自分に合った着物を選ぶポイント

初心者の方が着物を選ぶ際は、以下のポイントを意識するとよいでしょう。

① まずは用途を考える

- フォーマルな場(結婚式・入学式・式典) → 訪問着や色無地が活躍

- ちょっとしたお出かけ(カフェ・観劇・街歩き) → 小紋や紬がぴったり

② 帯や小物で変化をつける

着物は、帯や帯締め、帯揚げなどの小物で印象が変わります。フォーマルなら格の高い帯を、カジュアルなら遊び心のある帯を選ぶとコーディネートの幅が広がります。

③ 初心者は「色無地」または「小紋」から始める

一着目は、「色無地」または「小紋」 を選ぶのがおすすめです。色無地は紋の有無でフォーマルにもカジュアルにも使え、小紋は普段着として着回しがしやすいのが魅力です。

コーディネートに合わせた名古屋帯を探す→

5-2. 着物を楽しむための心構え

「着物=特別なもの」と考えると、なかなか着る機会がありません。しかし、もっと気軽に楽しむことが大切です。

① 完璧を目指さず、まずは着てみる

最初は着付けに戸惑うこともありますが、少しずつ慣れていけば大丈夫。まずは自宅で試しに着てみることから始めてみましょう。

② 自分のスタイルを見つける

着物には伝統的なコーディネートだけでなく、洋服のアイテムを取り入れた現代風の着こなしもあります。自分らしいスタイルを見つけるのも楽しみの一つです。

③ 着る機会を作る

- 友人と着物でランチやカフェ巡りをする

- 観劇や美術館巡りに着物で出かける

- 着物イベントや着物レンタルを利用してみる

このように、少しずつ着物を着る機会を増やしていくことで、自然と馴染んでいきます。

5-3. まずは気軽に着てみることが大切

「着物は難しい」「ルールが多くて分からない」と感じるかもしれませんが、最初から完璧に理解しようとしなくても大丈夫です。

着物は日本の文化の一つであり、何より「楽しむこと」が大切です。TPOに合わせた着こなしの基本を押さえつつ、自分らしく着物を楽しんでいきましょう!

着物レンタル vs 購入:どっちがお得? 徹底比較

「着物を着たいけれど、レンタルと購入、どっちが得なの?」と悩んでいませんか?レンタルは手軽でメンテナンス不要、一方で購入すれば長期的にコスパが良くなります。….

着物を着て汗をかいた後のNG習慣と長持ちの秘訣

着物を着た後のケア、あなたは大丈夫ですか?実は、間違った方法で保管すると、着物の寿命を縮めてしまうかもしれません。特に、汗をかいた後のケアについて解説します。

体型カバーも夢じゃない!リサイクル着物スタイルアップ術

「着物は体型を選ぶ…」なんていって着物を着るのを諦めていませんか?実は、選び方や着こなし次第で、体型カバーも細見えも簡単に叶います。お財布にも環境にも優しい「リサイクル着物」なら、初心者も気軽に挑戦可能!

「まるで映画の主人公!」外国人が感動する着物の魅力とは!

京都や浅草、金沢などの歴史的な街並みを歩けば、まるで時代劇やアニメの世界に入り込んだかのよう。外国人が感動する着物の魅力と、人気の体験スポットを紹介します。

着物の虫干しはいつやる?自宅で簡単にできる方法と時期

着物は日本の伝統文化の象徴ですが、適切に管理しないとカビや虫害に悩まされることがあります。特に大切なのが「虫干し」です。虫干しをすることで、湿気を飛ばし、着物を長持ちさせることができます。

美しい着物を長く楽しむために!正しいクリーニングとお手入れのコツ

着物は間違った方法で扱うと、シミや黄ばみ、カビの原因になることも。大切な着物を美しく保つためのポイントを詳しくご紹介します。

【完全解説】八代目尾上菊五郎襲名へ!歴史・意味・影響を徹底分析

たんす屋を始め、「まるやま・京彩グループ各店舗」ではお得なコラボ企画をご案内中です。詳しくは各店舗まで!

リサイクル着物の賢い選び方・探し方

「着物をもっと気軽に楽しみたい」「お得に素敵な一枚を手に入れたい」。そんな方におすすめのリサイクル着物 (リユース着物)の探し方、選び方をお伝えします。

着物って難しい?初心者がぶつかる壁や悩みの乗り越え方 教えます!

着物初心者が抱えがちな不安や不満そして悩みをスッキリ解消する方法を紹介しています。